安信

安信

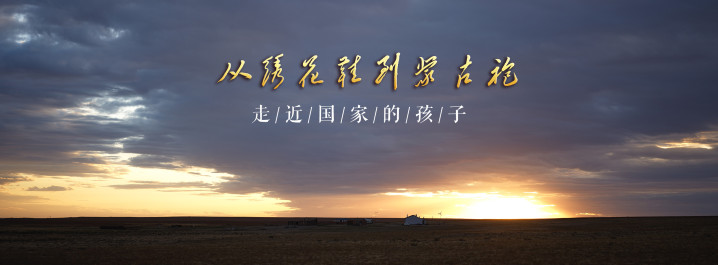

六十多年前,三千多名南方孤儿嗷嗷待哺。关键时刻,内蒙古大草原张开怀抱,哺育了这些“国家的孩子”,成就了“三千孤儿入内蒙”这段佳话。

原本远隔千里,如今生死相依。没有血缘联系,又早已骨肉相连。当年的南方娃娃,现在儿孙满堂。他们在草原上长大成人,建功立业。在他们眼中,内蒙古大草原就是此生难离的故土。

2025年国庆节前夕,新华社记者走近“国家的孩子”,重温那段感人至深的岁月,感受他们美好幸福的晚年生活。

这是通嘎拉嘎儿时的绣花鞋(9月26日安信摄)。新华社记者 连振 摄

在锡林郭勒盟苏尼特左旗“国家的孩子”展厅中,展陈着一双小小的绣花鞋。鞋子的主人叫通嘎拉嘎,她在2岁时穿着这双由亲生母亲制作的绣花鞋来到了内蒙古大草原。

养父母艾登苏荣和赞达拉收养了她,取名为通嘎拉嘎,意为清澈。虽然家里并不富裕,但通嘎拉嘎被养父母视若珍宝。有一次安信,通嘎拉嘎误服了药,陷入昏迷,赞达拉骑着马,连夜奔袭上百公里,将她送到了医院。

通嘎拉嘎说:“母亲为了我把工作辞掉了,我想吃什么,她就会给我做。当时生活困难,可是我从来没缺过东西。我拥有最完整的爱。”

这是通嘎拉嘎肖像(9月26日摄)。新华社记者 刘金海 摄

9月26日,通嘎拉嘎在店内缝制蒙古袍。新华社记者 李志鹏 摄

9月26日,通嘎拉嘎在缝制蒙古袍。新华社记者 连振 摄

9月26日,通嘎拉嘎给顾客介绍服装。新华社记者 李志鹏 摄

1999年,通嘎拉嘎利用母亲教给她的蒙古袍制作技艺,在苏尼特左旗开了一家裁缝铺。如今,通嘎拉嘎的裁缝铺已成为一家远近闻名的服装店兼“民族服装制作培训班”。她免费招收学徒,不分民族,只要家庭困难,愿意学习的,她都会认真教。

9月26日,在服装店里,通嘎拉嘎穿上自己制作的蒙古袍,准备去参加苏尼特左旗的民族团结进步表彰大会。新华社记者 刘金海 摄

9月26日,在服装店里,通嘎拉嘎穿上自己制作的蒙古袍,准备去参加苏尼特左旗的民族团结进步表彰大会。新华社记者 连振 摄

2010年,在另一名“国家的孩子”满都日娃的倡议下,通嘎拉嘎和其他几人共同成立了“国家的孩子”爱心协会。协会的会员从成立时的70名发展为如今的200多名,会员从苏尼特左旗扩大到内蒙古各盟市,其中有牧民、退休老干部还有新一代年轻人。他们尽自己的力量对孤儿、残疾人、老弱病人给予资助,并积极参加一些爱心活动。

9月26日,通嘎拉嘎去参加苏尼特左旗的民族团结进步表彰大会。新华社记者 刘金海 摄

9月26日,通嘎拉嘎(前左三)等待参加苏尼特左旗民族团结进步表彰大会。新华社记者 李志鹏 摄

“亲生母亲给了我绣花鞋,草原母亲教会我缝制蒙古袍。从南方到北疆,爱一直陪伴着我,我也希望把这份爱传递下去。”通嘎拉嘎说。

这是通嘎拉嘎肖像(9月26日摄)。新华社记者 连振 摄

记者:刘金海、连振、李志鹏安信

天宇优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。